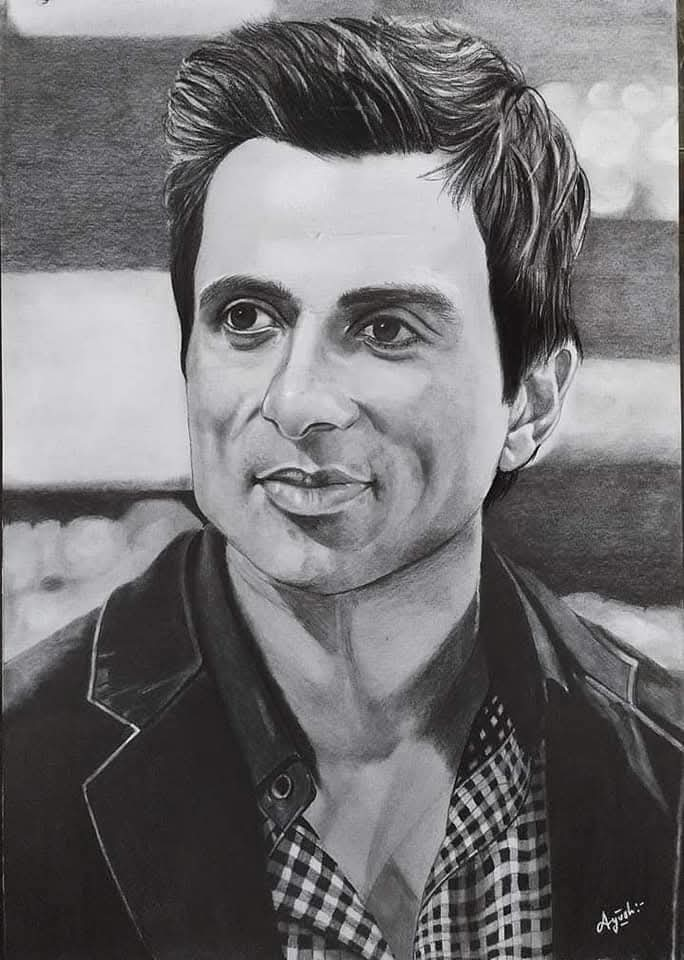

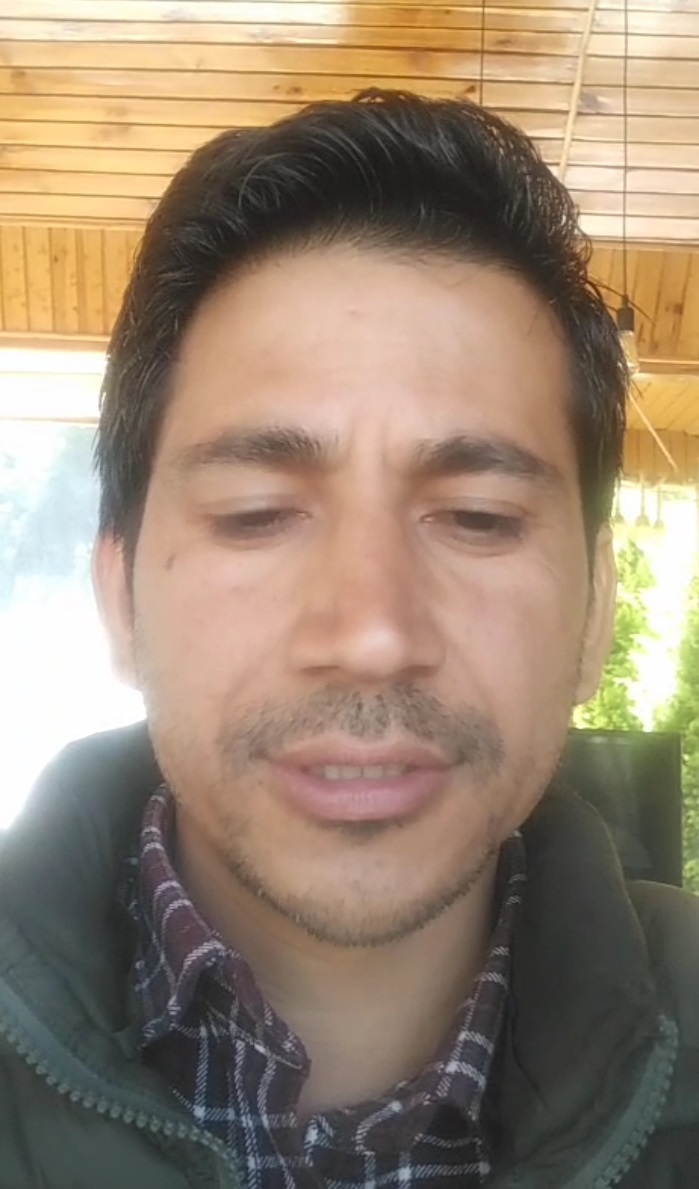

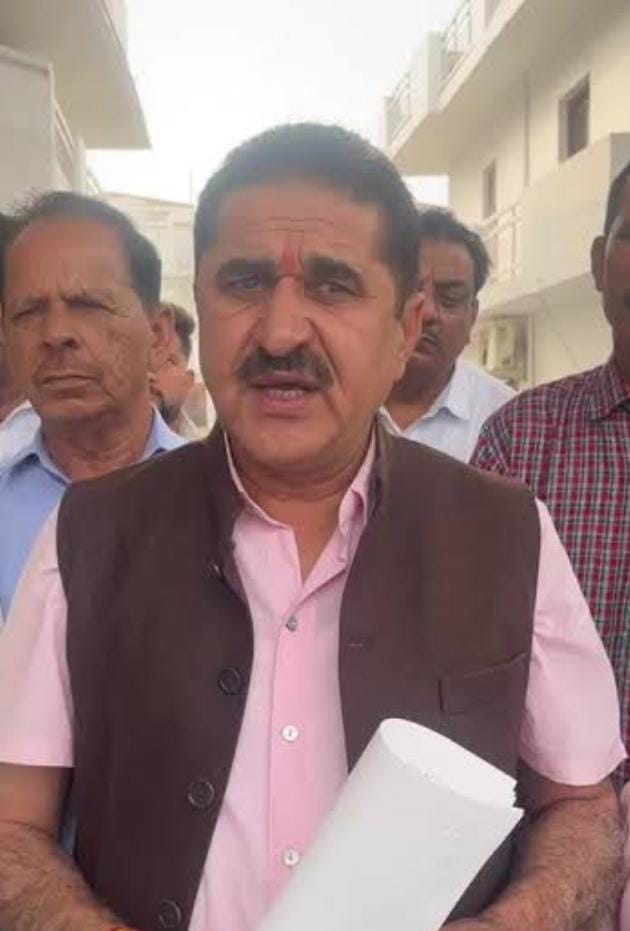

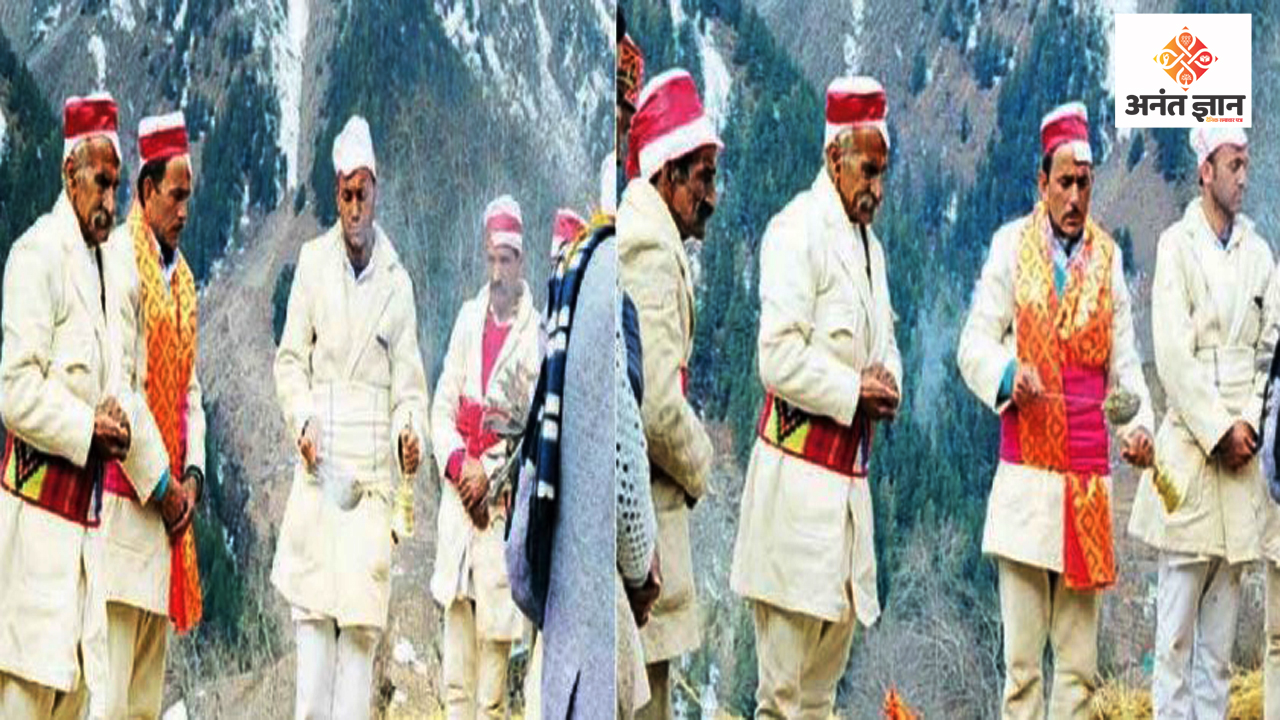

वनाधिकार कानून खैरात नहीं लोगों का मौलिक अधिकार: गुमान सिंह

हिमालय नीति अभियान समिति के संयोजक गुमान सिंह ने कहा कि वनाधिकार कानून खैरात नहीं है, यह तो लोगों का मौलिक अधिकार है। यहां पत्रकारों से बता करते हुए गुमान सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने की वजह से यहां की मात्र दस प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। ऐसे में प्रदेश सरकार को वनाधिकार कानून लागू करना होगा। गुमान सिंह ने कहा कि इसे लागू करने के लिए पूर्व की एवं वर्तमान सरकारों ने कोई प्रयास नहीं किए। वर्तमान में वन अधिकार कानून को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की हिमालय नीति अभियान सराहना करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आदिवासी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा किए जा रहे प्रयासों का सरहाना करते हैं तथा हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता वन अधिकार कानून प्रदेश में लागू करने में उन का पूर्ण सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि भौगोलिक कारणों से हिमाचल प्रदेश के किसानों के पास बहुत कम कृषि भूमि उपलब्ध रही है। इसीलिए सन् 1968 में उस समय की सरकार ने नौतोड़ भूमि देने का प्रावधान लाया, जिस में अधिकतम 20 बीघा तक आवेदक किसानों को भूमि आवंटित की गई। इसके पश्चात 1980 में वन संरक्षण कानून लागू किया गया, जिस कारण नौ तोड़ के तहत पट्टे देना बंद हो गया। हजारों ही पट्टे देने की प्रक्रिया बीच में रुक गई जबकि किसान उक्त भूमि पर काबिज हो चुके थे। आज इन्हें पहले कब्जा धारी माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 में भाजपा सरकार ने नाजायज कब्जा नियमितिकरण के लिए नियम जारी किए, जिसके तहत एक लाख 62 हजार नियमितिकरण के आवेदन सरकार को प्राप्त हुए जो नियमित तो नहीं हो सके, उल्टे सभी आवेदकों पर नाजायज कब्जा के मुकदमे बन गए। तीसरा कारण गावों में नए घरों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ जो आबादी देह से बाहर हैं । राजस्व भूमि का बंदोबस्त होने के कारण भी किसानों का वन भूमि पर दखल नाजायज कब्जा घोषित हो गया, जबकि वन संरक्षण कानून 1980 से उक्त दखल पहले नियमित हो जाते रहे हैं। गुमान सिंह ने कहा कि साठ और सत्तर के दशक में भाखड़ा और पोंग व अन्य बांधों के कारण लाखों एकड़ कृषि भूमि बिलासपुर, सोलन, उना तथा कांगड़ा जिला में डूब गई। इन विस्थापित परिवारों को हरियाणा तथा राजस्थान में पुनः स्थापित किया गया, परंतु बहुत से विस्थापित वहां गर्मी, रेगिस्तान, स्थानीय लोगों के दबाव व दूसरे कारणों से नहींं बस पाए। ये परिवार अधिकतर अपने पुराने गावों के आस पास डूब क्षेत्र से उपर वन भूमि पर बस गए। आज इन्हें भी वन भूमि पर नाजायज कब्जाधारी घोषित कर दिया गया। आज जो स्थिति बनी है उस में किसी भी वन व राजस्व कानून के तहत प्रदेश के निवासियों के उक्त कब्जों को नियमित नहीं किया जा सकता है वन अधिकार कानून में ही एक मात्र प्रावधान जिस के तहत 13 दिसंबर 2005 के पहले के कब्जों की मान्यता के अधिकार पत्र आदिवासियों व परंपरागत वन निवासियों को कानून में दिए जा सकते हैं, जो उन का अधिकार भी है।

प्रदेश सरकार को चाहिए कि वन अधिकार कानून लागू करने के लिए जन अभियान चलाया जाए। आदिवासी विभाग के मंत्री के नेतृत्व में सभी ऐसे जन संगठनों, जो कई सालों से वनाधिकार कानून को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं के साथ मिल कर कानून लागू करने के लिए इन संगठनों के साथ विमर्श करें और एक संयुक्त मंच गठित किया जाए, तभी यह कार्य न्यायपूर्ण तरीके से पूरा किया जा सकता है। हिमाचल का कुल क्षेत्रफल 55673 वर्ग किलोमीटर है जिस का 67 प्रतिशत भू-भाग वन भूमि है। जबकि प्रदेश की 13,90,704 हेक्टेयर वन भूमि पर परंपरागत रूप से स्थानीय लोगों का दखल/बर्तनदारी रही है, जिसका वन व राजस्व दस्तावेजों व बंदोबस्तों में भी बर्तनदारी अधिकार के रूप में उल्लेख किया गया है। ऐसे में प्रदेश के सभी किसान परिवार, चाहे वे आदिवासी हों या गैर आदिवासी समुदायों से संबंधित हों, वन अधिकार कानून के तहत वन निवासी की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कहा कि सभी वन भूमि पर कब्जाधारी आदिवासी व अन्य परंपरागत वन निवासी को अपनी ग्राम सभा की वन अधिकार समिति को अपने वन भूमि पर 13 दिसंबर 2005 से पहले के कब्जे के वन अधिकार कानून के नियम के तहत कोई दो साक्ष्यों सहित अधिकार प्रपत्र (क),(ख) भर कर दावा पेश करें। कानून के मुताबिक जिन लोगों के दावे वन अधिकार समिति के पास दर्ज हो जाते हैं, उन पर बेदखली तब तक नहीं हो सकती जब तक दावों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। प्रदेश सरकार के आदिवासी विभाग के मंत्री के नेतृत्व में ऐसे जन संगठनों, जो कई सालों से वनाधिकार कानून को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं के साथ मिल कर कानून लागू करने के लिए एक टीम बनानी चाहिए । इस में हिमालय नीति अभियान, हिम लोक जागृति मंच कनौर, हिम धारा पालमपुर, किसान संगठनों, ज्ञान विज्ञान समिति तथा अन्य वे सभी संगठन, जो वन अधिकार कानून को लागू करने के कार्य में लगे हैं को शामिल किया जाना चाहिए।सरकार को इन संगठनों के साथ विमर्श करना चाहिए और एक संयुक्त मंच गठित किया जाए, तभी यह कार्य न्यायपूर्ण तरीके से पूरा किया जा सकता है।